转载龙应台我看台湾的文化精神分裂症

台湾,怎么会变成这样?

“在紫藤庐和STARBUCKS之间”(2003年6月13日“人间副刊”)一文发表十天之内,我收到近两百封读者来信,其中三分之一来自台湾以外的天涯海角。如果说,二十年前“野火集”的读者来信是愤怒的,愤怒到想拔剑而起,那么在“紫藤”的读者来信中,几乎完全看不见愤怒,多的是沈痛和无奈,无奈到近乎自暴自弃。最让我心酸的是这一封,来自一个十八岁的青年:

台湾人有没有根?

我觉得没有根

我觉得很想哭

我的梦想起飞……可是一直以来

我活得很辛苦很辛苦很辛苦

而且我知道

有更多人比我更辛苦更加辛苦更加倍辛苦

一种黯淡的沉重、一种无助的茫然,几乎渗透在每一封信里,每一封信里又都有一个共同的问题:

台湾,我们的台湾,怎么会变成这样?

二十一世纪初始的三年,我们看见了许多五十年来不曾见过的事情:最斯文的教师走上街头游行,最憨直的农民渔民上台北抗议,最苦干的工人绑起白布条;这是士农工,而商,啊,商人不上街头,他们用脚直接出走了,留下一栋一栋的空屋。在生活的挫折下,愤懑激进的人满载汽油去撞政府大楼求同归于尽,那胆小怯懦的便爬上高楼,带着自己稚幼的儿女,一跃而下求一了百了。贫者愈贫,富者愈富,不甘于贫又无力于富的人则铤而走险,持枪行抢。

五十年不曾见过的更是执政者的清晰面目。戒严时代,统治者给我们看的是正气凛然、威严庄重的面目;恐怖的迫害、权力的横行,都在国家神话的幕后进行,我们看不见。解严之后的国民党──我们毕竟聪明了一点──让我们看见的是一副伪善牧师的嘴脸,嘴里喊着民主与革新,手上做的却是金钱与权位的交媾,复仇与夺权的斗争。跨进二十一世纪,我们心中又有憧憬;或许前面的人不善待这片土地是因为他们不把这里当家,于是我们让一个在乡下长大的孩子“当家”,让一个曾经看起来有道德勇气反抗强权的政党来执政。然而三年了,我们看见的,竟然仍是金钱与权位的交媾、复仇与夺权的斗争,唯一的不同是,从前或庄严或伪善的面具悍然卸下,权力的野蛮赤裸裸地摊开在阳光下,在我们的眼睛前,进行。政治人物面孔的丑陋,我们五十年来第一次如此清晰地看见。

这三年中,政治淹没了台湾。经济议题变成政治议题──台商变成台奸;疾病议题变成政治议题──WHO联合全世界来“打压”台湾;生态议题变成政治议题──核四要用还没有法源依据的公投来决定。这三年中,没有政策,只有政治;当重大的“南进政策”提出之后,我们赫然发现,那仅只是为了造成元首出国的一时风光而制造出来的假政策。这三年中,引领国家前进的技术专业领域──不管是金融、经济、工业、研究发展、文化,甚至学术,全面由意识型态“正确”者接管。这三年中,比从前更多的人相信自己的电话被国家窃听。这三年中,只要是权力所需,执政者可以推翻民主程序,扭曲法律解释,或者根本公然违宪。这三年中,只有选举技巧的无休无止的卖弄,没有静水流深、稳扎稳打的执政;只有巩固政权的措施,没有巩固国家的政策;只有权力的操纵,没有责任的担当;只有民意的短线盘算,没有愿景的长程擘画。这三年的台湾,我们惊慌万分地发现:只有眼前,没有未来。

这三年中,我在公开场合上见到现任总统三次,都是上百、上千个文化人出席的重大场合。每一次他走进来,绝大多数的人都照样坐着,没有几个人起立表示尊敬。他尴尬地走到第一排,尴尬地坐下。

是的,台湾是怎么了?元首是国家的象征,举国寄望之所在,没有哪一个文明的国家不为他的元首起立的。他的尊严就是我们的尊严;他的受辱就是我们的受辱。为什么,为什么最讲究“礼”和“理”的文化人对我们的元首淡漠以待?

应该崇高的不再崇高,应该尊敬的无法尊敬──我悲伤地想着:那受到伤害的是他,还是我们心中曾有的梦?

我们这一代

十五岁的我住在高雄茄萣乡,一间简陋的,没有厕所也没有浴室的公家宿舍。墙壁长满了壁癌,没钱粉刷。晚上睡觉时,壁癌像面粉一样扑扑剥落,盖得我一头一脸。母亲坐在地上结渔网,日日夜夜地结网,手上生了厚茧,有时候会流血。流血结网得来的钱,就拿去为我缴学费。每天清晨搭客运车,到台南女中上学。从茄萣经过湾里、喜树、盐程到台南,那条路千疮百孔,雨后的坑可以大到摔一辆脚踏车进去。

今天成为总统的人,当年和我一样,每天清晨从乡下,颠簸在坑坑洞洞的乡路上,到台南城里去求学。

我们是在贫穷中长大的一代。他的长辈是困苦的佃农,我的长辈是流离的难民。我们这一代,站在台湾湿润的土地上,承受着上一代人流离困苦的汗水泪水,在默不作声但是无比深沈的爱中成长。越是贫穷,越是奋发。

一九六零年代,很多人离开这个岛屿,一去不回头,政治的压迫和文化的贫血使他们感觉窒息,选择弃国。

而我们从懵懂少年转为心中充满正义、眼睛见不得黑暗的怀疑者。身边失踪的朋友,被逮捕的同学,遭没收的书籍,国际上的节节挫败,都促使我们开始思索台湾的前途,自己的未来。经过胜利路台南一中的操场,剃着光头、穿着土黄色制服像士兵一样的学生在军训教官的哨声中踢着正步,太阳毒烈,尘土扑面。这,就是我们的未来吗?踢正步的学生中有一个叫陈水扁的,咸咸的汗水流进眼睛,心中或许在问一样的问题。

七零年代,上一代人的胼手胝足有了初步的收获,经济起飞了。我们在他们的庇护下上大学,留学;这“奋发”的一代一转眼变成教授、律师、经理、总编辑、作家、企业家。。。懵懂的不满、模糊的思索、蠢动的不安,在八零年代,明朗成尖锐的批判、热情的号召和积极进取的行动。在一九九九年,我曾经这样描绘那个年代:

八零年代是“最黑暗也最光明的年代。因为黑暗,所以人们充满了追求光明的力气和反抗黑暗的激情,而且在黑白分明的时代,奋斗的目标多么明确啊。力气、激情、目标明确──八零年代是理想主义风起云涌的时代。只有在得到『光明』之后,在『光明』中面对自我的黑暗,发现那黑暗更深不可测,我们才进入了疑虑不安的九零年代,世纪之末。”

八零年代,是我们这一代人开始养儿育女的时候。用尽力气改变现状,一方面因为心中有梦,摆脱过去的压抑梦想建立一个公平正义、温柔敦厚的台湾,一方面因为心中有爱和希望,希望我们天真活泼的下一代在一个公平正义、温柔敦厚的社会里长大。

然而九零年代带给我们的,不是希望,是失望。官商的勾结更加严重,复仇,成为政治的核心动力,转动所有的社会齿轮。族群之间愈撕裂、愈对立、愈声嘶力竭,政客愈有资本。政治人物从历史仇恨的把弄中极尽所能地赚取他要的利益。

被绑架的人民

独裁者去了,平庸政客戴上民主的面具,嚣张上台。因为有民主之名,他们做的任何事情都有我们的自动背书,我们的背书使他们理直气壮。在九零年代里,我们已经成了被政客绑架的人民。

进入崭新的世纪,三月的鞭炮声响,几千年来第一次,在中华文化历史上有人民的直选。身为台湾人,我们觉得可以骄傲;台南乡下的孩子、南一中踢正步的少年、我们“奋发”的同代,成为领导人,令人欣喜。他的政党也曾经有过燃烧理想的志士,雄才大略的高人,可以期待。

短短的三年,骄傲,变成焦虑。全民工作福祉指数降到十四年来最低,也就是说,大多数的台湾人觉得生活愈来愈不幸福。而同时,电视台开始播放统独公投的宣传片,宣传以“新闻”的面貌呈现,只说独立公投是人民权利,不提台湾特殊的处境,不提国际情势的诡谲,不提两岸关系的险恶,不提任何可能的后果。

短短的三年,欣喜,变成沉重。开放后的中国已经成为美日的最大进口国;日本针对亚洲各国所做的投资环境评比中,台湾是最后一名,比马来西亚和泰国还要落后。而同时,台湾政府在制作“汉贼不两立”的经济政策,用意识型态牢牢圈住经济。外交,以哄骗贿赂、黑巷交易的方式进行,不谋远虑只求近功,结果是让台湾人一次又一次地在国际上公开受辱。

短短的三年,期待,变成了幻灭:

我们没有国际观。不去深入了解国际的复杂思维和运作,政府一心一意只想把我们在国际上的挫折扩大、加强,因为扩大加强了就可以对内制造更多的“同仇敌慨”,“同仇敌慨”最容易转化为选票。

对攸关生死的两岸关系,我们没有策略没有格局。唯一的策略是扩大加强中国的“妖魔化”;因为中国越是妖魔,越可以在岛内制造大量的“同仇敌慨”,“同仇敌慨”,啊,最容易转化为选票。

我们没有历史感。上一代人──不论是你的本省佃农还是我的外省难民──都曾经弯腰灌溉这片土地,都曾经把泪水汗水滴进泥土里,都曾经用默不作声但无比深沈的爱将我们养大,但是我们对他们不是清算就是忽视,清算或忽视的标准,就看统治者权力的需要。

我们没有未来担当。选票永远锁定眼前利益,至于经济、教育、文化、环境、海洋资源的长程规划,带不来立即的选票和权力,就不是施政的重点。下一代将面临一个什么样萎缩无力的台湾?让下一代去承受。

我们没有理性思考的能力。“卖台”、“台奸”的指控成为嗜血的鞭子。“爱不爱台湾”、“是不是台湾人”取代了“有没有能力”、“是不是专业”。不用脑思考,我们用血思考。文化的法西斯倾向,非但不被唾弃,还被鼓励;部落式的族群主义,非但不被开导,还被强调。

我们没有执政党。由于是少数政府,权力不稳信心不足,夺权成为念兹在兹的核心思维,国家施政沦为游击队式的出草。

我们没有在野党。五十年的享有权力使人肥大懒惰,反应迟钝;失去权力之后也提不出任何新思维新政策,看不出任何新担当新格局,他们只是看准了被绑架的人民没有选择,或许不得不把原来肥大懒惰的地主重新请回来。他们似乎完全不记得,当初为何被人民抛弃。

是什么样的历史规则,是什么样的领导,使二十一世纪的台湾变成一个没有国际观,没有历史感,没有未来担当,没有理性思维,执政者荒诞、反对者低能的社会?

我们一同走过五零年代的贫穷与恐怖,六零年代的苍白与摸索,七零年代的奋发与觉醒,八零年代的努力与追求,九零年代的怀疑与失望,在二十一世纪初始──上一代人渐凋零,下一代人还青涩,我们所面对的,竟然是焦虑、沉重,以及梦想的,彻底幻灭。

这三年的荒诞,绝对不仅只是眼前的执政者所造成的。彻底幻灭是由于我们终于认识到,啊,原来换了领导人是没有用的,即使是一个所谓台湾之子,因为权力的穷奢极欲藏在每一个政治动物的血液里,不管他来自浙江奉化还是台北芝山还是台南官田。原来换了政党是没有用的,因为政党夺权时,需要理想主义当柴火燃烧,照亮自己;一旦得权,理想主义只是一堆冷败的灰烬。原来换了体制是没有用的,因为选票只不过给了政客权力的正当性,权力的正当性使他们更不知羞耻,而选举,使极端的短视和极端的庸俗堂而皇之成为正统价值,主导社会。

是因为这难以承受的幻灭,使得济济一堂的文化人不愿向元首起立致敬吗?

而我们追求了整整半个世纪的梦想──一个公平正义、温柔敦厚的台湾,就在我们的焦虑、沉重、幻灭中从此放弃了吗?路,怎么走下去呢?

文化的“精神分裂症”

有一年,十岁的孩子从学校回来,兴冲冲拿出刚发的新课本给我看。摊开一张地图,是我们这个不到两万人口的德国小镇。母子两个用手指在地图上游走:这是孩子撩起裤脚抓野鳟鱼的小溪;这是常去爬的狐狸山,海拔三百公尺;这是离家五公里的池塘,我们曾经在池塘边撞见过一只低头喝水的野鹿。

孩子继续寻找他熟悉的一草一木,我却蓦然难过起来。十岁的我,我们,可从来没看过我们的村落地图。课本上教的是伟大的长江黄河、壮丽的泰山长白山,我们从来没见过也无从想象的地方。自己游泳钓虾的河流,躲藏玩耍的山头,曾经一跤摔进去湿淋淋爬起来的池塘,却都是没有名字的;或者说,从来不曾在课本里、地图上,看到过自己的脚真正踩过涉过的山头和溪流。

我们是这样被教育的:别人的土地,假装是自己的,自己的土地,假装它不存在。土地其实就是民族记忆,所以我们脑子里装满了别人的记忆,而自己活生生的记忆,不是自己瞧不起,就是不愿面对,也不敢拥抱。

这是强权统治所造成的一种集体文化精神分裂症状。

当我们终于可以拥抱自己的时候,我们死命把住自己的土地,把它神圣化,独尊化,图腾化,绝对化,要它凌驾一切,要所有的人对它宣誓忠诚,对它低头膜拜。我们非常霸道,因为我们不平衡──受了创伤的人不容易平衡。二二八的杀戮,白色恐怖的迫害,讲闽南语要处罚的侮辱,统治者文化优越感的盛气凌人,是我们心灵上一道一道的疤痕。疤痕仍隐隐作痛,使我们自觉有霸道的权利。

同时,我们急切地想把疤痕去掉,彻底去掉,却发现,那每一道疤痕都已经是自己身体的一部份;要去掉,必须把肉刮掉,刮肉,意味着更大更深的伤口,更多未来的疤痕。

“本土化”天经地义

其实每一个民族都有他历史的创伤和疤痕──中国的文革,日本的长崎广岛,德国的第三帝国。如何从创伤痊愈,得回健康的体魄、平衡的心灵,要看那个民族有多高的生存智慧、多厚的文化底酝。台湾人的深深长进肉里的疤痕,是“中国”。面对中国,对岸那个巨大的霸权帝国,还有我们心中肉里的中国,我们还在受虐受苦。我们像一个重症的精神病人,紧紧地与自己的影子格斗、纠缠,想用撕裂自己的方式来解放自己。

政治人物的可恶与残忍就在于,他非但不提出痊愈的疗法药方,让民族心胸扩大,休养生息,他还设法加重纠缠与撕裂,从矛盾和对立的脓疮中挤出权力。解严十六年了,我们的将士仍在迷惘地问,“我们为谁而战?为何而战?”投资大陆的企业家很困惑,“我是英雄,还是叛徒?”十八岁的少年仍在痛苦,“我是台湾人?中国人?我是什么,我是谁?”

走过五十年的日本殖民,走过五十年蒋氏国民党的统治,面对中国共产党的武力威胁,台湾人要认同什么?台湾文化的核心精神是什么?“中国”这个元素,在我们的认同和文化认知里,应该放在哪里?

台湾必须“本土化”,是我们天经地义的权利。十岁的孩子拿回家给母亲看的应该是自己村落的地图,地图上的一山一石、一草一木,他都认识。他应该和母亲用清晰好听流利的母语谈学校的事情。他应该熟悉台湾的历史,不只是先民的开垦史、国家政治史,还有村落史、火车史、河流史、文学史、美术史,他应该熟悉台湾这个岛屿像他熟悉自己的一只秘密抽屉。孩子首先要认得自己的脚踩在什么土地上;浊水溪先来,长江黄河尼罗河密西西比河,可以等。

可是“本土化”没有这么简单。因为,请问你,“本土”是什么?

除了我们以为理所当然的闽南文化之外,第一个进入我们念头的,是被汉人赶到山里去的原住民。所以在认识伟大的玉山之前,对不起,那根本就不叫玉山。请你卷起舌头跟我说,“pa-tton-kan”。这是曹族语。

第二个,是客家人。客家人说,我们说的不是闽南语,所以,请你不要把闽南语称为“台湾话”。我们说的也是“台湾话”。

第三个,是马祖人。马祖人为台湾岛的安全与繁荣付出了四十年的痛苦代价,有点激动地说,我根本不是台湾人,而且说的是你们所有的人都听不懂的闽北话。说吧,你们把我算什么?

第四个,是浙江人、山东人、湖南人、四川人、上海人、云南人……这些人离开他们的母亲时,身高还不如一支步枪的长,五十年的生命付给这个岛屿。他们南腔北调,如今垂垂老矣,他们的孩子,多半已不知“母语”为何物,也从不曾要求有“乡土教学”。

第五个,是越来越多的新住民,来自越南、泰国、印度尼西亚、中国各省。他们与台湾人结为夫妻,在这里生儿育女;每一个母亲都对她们怀中的婴儿讲自己家乡的童话,用自己的语言唱熟悉的儿歌。她们正在栽培一种新台湾人的出现。

蒋氏国民党所带来的大陆中原文化沙文主义像一片厚厚的黄沙覆地。本土化是把黄沙吹开,让深埋土里各种各样的小花小草得以透气,自由舒展。但是本土化绝不是闽南化;我们不能只看见自己身上的伤痕。二二八、白色恐怖固然惨痛,原住民失去大地失去森林的伤,不深吗?我们偿还了吗?金门马祖人被历史冻结的伤,不重吗?我们弥补了吗?外省难民流离失所、天涯永隔的伤,不恸吗?我们又给了什么慰藉?本土化是反抗中国文化的沙文主义,但绝不是让另一个文化沙文主义来取代。

本文为节选,全文链接:

http://www.21ccom.net/articles/zgyj/thyj/article_2013092992812.html

发送好友:http://finance.sixwl.com/jingjixuejia/131646.html

更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com

上一篇:怎样写学期论文以及怎样写作业

下一篇:权力入笼应先于遗产征税

·社保基金三季度获利逾百亿 逾6成持仓股涨超10%2013.10.08

·分道制今正式实施 8只并购股华丽转身2013.10.08

·上市银行三季报“羞答答” 9家银行最后一日登场2013.10.08

·QFII三季度浮盈38亿元 十大重仓股成“盈利王”2013.10.08

·百亿境外资金跑步入场 A股再现“大底论”2013.10.08

·三季报揭幕在即 行情渐次发力2013.10.08

顶级享受袭来 蕾丝女与宝马的激情

顶级享受袭来 蕾丝女与宝马的激情 公车上的奇葩

公车上的奇葩 MM疯狂健美甩上百斤肉

MM疯狂健美甩上百斤肉 看看世上最大臀部

看看世上最大臀部 泰国总理英拉携子

泰国总理英拉携子 山东蓬莱“美人鱼

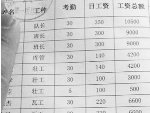

山东蓬莱“美人鱼 农民工收入调查一

农民工收入调查一 石家庄完成信号灯

石家庄完成信号灯